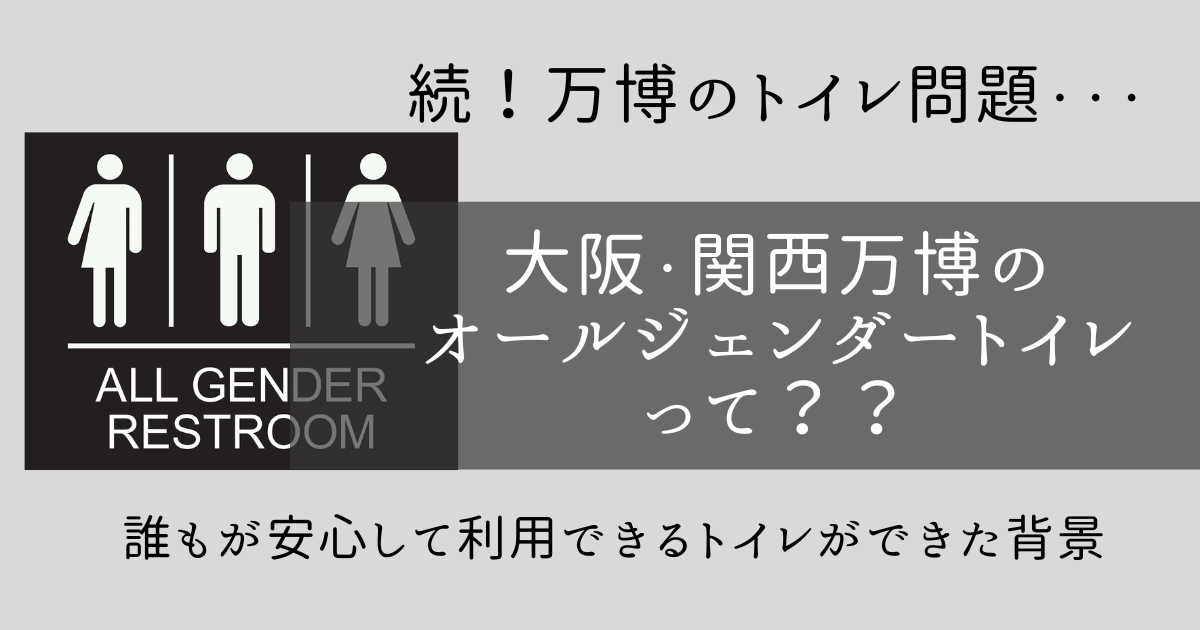

大阪・関西万博の会場では、性別を問わずだれでも使える「オールジェンダートイレ」が全体の4割ほど設置されており注目されています。

あまり聞きなれない言葉にびっくりしてしまう方も多いようですが、実は最近増えてきているようです。

オールジェンダートイレとは?

オールジェンダートイレとは、性別に関係なく誰もが使えるトイレのことです。

多様性を求める声が高まっており日本でも設置されている場所が増えてきています。

そもそもオールジェンダーとは、男女だけでなく性的マイノリティを含めたすべての性を意味します。

男女という身体的な性別ではなく、心の性も重要視する考えです。

オールジェンダートイレを支持する人々

ではこのオールジェンダートイレ、どんな人が使いたいと要望が出ているのでしょうか?

トランスジェンダーの人

出生時につけられた性別と自認する性別が異なる「トランスジェンダー」の人からの支持が多いようです。

学校や公共施設はまだまだ男女別のトイレだけのところが多く、トランスジェンダーの人が入れず健康を害したという報告もあります。

トランスジェンダーの人の中には、オールジェンダートイレの方がよいという人もいれば、自認する性別に沿っていれば別に男女別のトイレでも構わないという方もいるためすべてのトランスジェンダーの人に対してオールジェンダートイレを進めること言うのは問題です。

いずれの場合も性自認に合ったトイレを選択できるということが重要です。

オールジェンダートイレなら、性を判別しずらい服装や装いでも気にせず安心してトイレが利用できます。

障害がある方とその介助者

トイレのマークが場所によって異なると、どちらが男性か女性か分からず混乱してしまう場合もありようで、判断しなくてもよいトイレがあると助かるという意見があります。

またトイレ使用時に介助が必要は場合がありますが、介助者(保護者、支援者など)が異性の場合でも気兼ねなく一緒にトイレに入れるというメリットがあります。

介助者がトイレに入りたい場合も、異性の場合は一緒に入れないので外に待たせないといけなくなってしまいますが、目を離してどこかに行ってしまったら困るのでなかなかトイレを利用できないということがあります。

便器の周りにカーテンを付けるなど配慮することによって介助者と一緒にトイレに入ることができ、外出しても困ることが少なくなりました。

支援、介助する人を大切にすることが結果的に障害のある人の社会生活を広げることにつながっています。

子どもと異性の保護者

子どもと異性の保護者の組み合わせの時も、トイレって困りますよね。

子どもが小さいうちは親の自認する性別の方に一緒に入ることがほとんどですが、ある程度大きくなると子供も自分の自認する性別の方に入りたがります。

もちろんその年齢までに一人でトイレに行けるようにすることは自律するという点では大切なことなのですが、万博やテーマパークなど人が大勢いる所ではどうしても心配になってしまいますよね。

子どもから少し目を離した隙に起こる事件・犯罪もあります…

そのような時もオールジェンダートイレなら子どものトイレの付きそいに一緒に入ることができますし目を離す心配がなくなります。

いろいろな方が利用する可能性があるからこそ、プライバシーが守られるような工夫は絶対必要だと言えます。

ここまではオールジェンダートイレを利用したいと思っている人の声やメリットについてお伝えしてきました。

オールジェンダートイレの問題点

オールジェンダートイレのメリットについてご紹介しましたが、まだまだ問題点が多いことも事実。

問題とされている点はコチラです。

犯罪のリスク、プライバシーの侵害

性別関係なく利用することができるため、プライバシーが守られにくいという点があります。

また盗撮や痴漢など犯罪につながる可能性が懸念されています。

オールジェンダートイレはまだまだ設置数が少なく認知度が低いため、このトイレを使うことに抵抗を感じる人も多いようです。

「入りたくない」という否定的な意見が多い中、目立っていたのが「なぜ多目的トイレではだめなの?」という声。

「多目的トイレ」、「だれでもトイレ」とは体に不自由がある人(車いすの方)や乳幼児をれているベビーカーの方など特定のニーズを持つ人が利用できるように設計されたトイレのことです。

車いすやベビーカーを広げたまま入ることができるのでかなり広いトイレということがポイント。

広いのでそんなに個数はなく、多いところでも2つ、たいていは一か所のトイレに1つしかないことが多いですよね。

ジェンダーレスの方は、多目的トイレの利用は「気が引ける」「体に不自由があるわけではないし入りずらい」という声が多いのです。

なのでこのオールジェンダートイレの普及を目指しているという大阪万博の取り組みがうかがえます。

ユニバーサルデザインに詳しい、東洋大学の高橋儀平名誉教授は「混雑時や子供の付き添いなども含めて、だれもが使えるという認識を社会に広げないと、結果的に性的少数者が使いにくくなる。万博は周知に力を入れるべきだ」と指摘しています。

まとめ

万博会場の中のトイレに多数あるオールジェンダートイレ。

まだまだ認知度は低く、ネット上でも「利用したくない」という声が多いのは事実ですが、このようなトイレができた背景を知ると、「なるほどな」と思えたふじたまです。

誰もが安心して利用できるトイレ、という取り組みは素晴らしい物だと思いますし、安全性やプライバシーを守る工夫がなされていけば利用数がもっと増えていくのではないかと思っています。

コメント